Trois jours de débats, de savoirs partagés et d’engagement pour l’enseignement bi-plurilingue en Afrique francophone.

Du 8 au 10 juillet 2025, l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF), à travers le programme École et langues nationales (ELAN), en collaboration avec le Bureau international de l’éducation de l’UNESCO (UNESCO-BIE), l’Institut fondamental de l’Afrique noire (IFAN) de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) et l’Université de Genève (UNIGE), a organisé un colloque international intitulé « Multilinguisme et diversité à l’école : regards croisés entre recherche, pratique et institutions ».

L’évènement s’est tenu en format hybride, réunissant plus de 300 participants en présentiel à Dakar et en ligne, venus de divers horizons de la Francophonie et d’ailleurs.

Une diversité d’acteurs mobilisés

Parmi les participants et intervenants figuraient des ministres de l’Éducation, des secrétaires généraux de plusieurs pays invités, des recteurs et représentants d’université, des chercheurs reconnus dans le domaine du multilinguisme, des représentants d’organisations non gouvernementales, de la société civile, du secteur privé, des enseignants et des praticiens de terrain. Tous ont insisté sur la nécessité de co-construire les politiques linguistiques éducatives avec les communautés concernées et d’adopter une approche inclusive et contextualisée.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par S.E.M. le ministre de l’Education nationale du Sénégal, en présence de la Directrice de l’IFEF, du représentant du Directeur du Bureau régional multisectoriel de l’UNESCO, de la vice-rectrice de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et de la représentante de l’Université de Genève. Cette cérémonie a posé d’un ton engageant et fort les enjeux et attentes pour cette rencontre internationale.

Pour revoir les allocutions et discours d’ouverture, cliquez sur les vidéos ci-dessous.

Un enjeu central : le passage à l’échelle

Dans un contexte où de nombreux pays d’Afrique subsaharienne affirment leurs identités nationales, valorisent leurs cultures et s’engagent dans des réformes visant à intégrer les langues nationales dès les premières années de scolarisation, le colloque a offert un espace de dialogue inédit entre chercheurs, praticiens, responsables institutionnels et partenaires techniques des secteurs publics et privés.

Son objectif était de raviver la conversation autour de l’état des lieux des expérimentations en cours, de mutualiser les connaissances, et d’identifier les conditions nécessaires à une généralisation réussie de l’enseignement bi-plurilingue.

Retour sur les temps forts

Première journée : État des lieux des politiques bi-plurilingues en Afrique francophone

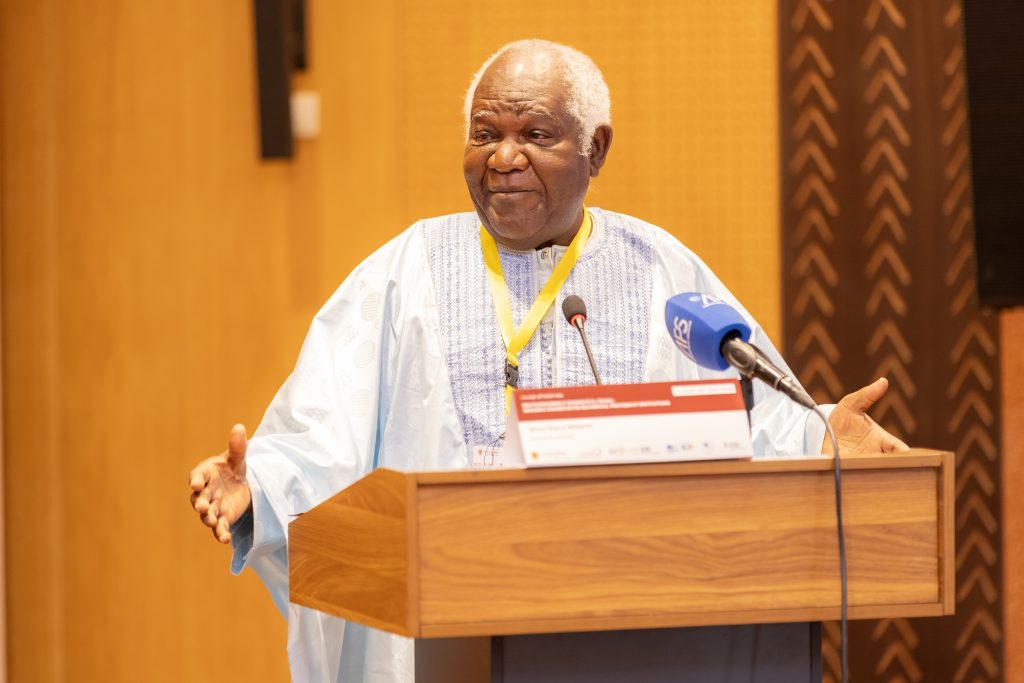

A l’entame, Professeur Mamadou Ndoye a prononcé un discours inaugural inspirant et très engagé en faveur de la réforme éducative bi-plurilingue suivi d’un exposé liminaire tenu par deux universitaires de renom, Professeures Carol Benson et Erina Iwasaki.

Ensuite, deux tables rondes majeures ont permis de croiser vision internationale et expériences nationales :

Table ronde 1 – Le rôle des institutions internationales dans la promotion du multilinguisme éducatif, avec l’OIF-IFEF, l’UNESCO-BIE et l’UNESCO-Rabat

Table ronde 2 – Le partage des trajectoires nationales du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal sur l’institutionnalisation progressive du bi-plurilinguisme, comptant la participation d’institutionnels au sein de ces trois pays.

L’après-midi a été consacrée à des ateliers interactifs autour de deux grandes thématiques à savoir :

Atelier thématique en parallèle sur l’accompagnement des enseignants : formation initiale, évaluation formative, gestion du transfert linguistique.

Atelier thématique en parralèle sur l’équipement des langues nationales dans les systèmes éducatifs : création terminologique, conception de ressources, élaboration de curricula.

Deuxième journée : La recherche-action au service des pratiques de classe

Ce deuxième jour a donné la parole aux universitaires et porteurs de projets de recherche-action issus de six pays africains (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Madagascar, Sénégal), structurés autour de diverses thématiques. A l’entame, une présentation a été faite par le Professeur Mohamed Miled, posant le cadre sur le rôle de la recherche au service des pratiques de classe et le contexte de l’appel à projets de recherche-action lancé en 2024 par les institutions organisatrices du colloque.

Ensuite, introduits par leurs référents scientifiques, les porteurs de projets ont présenté leurs premiers résultats.

Projet de recherche 1 porté Pr. Pierre Nduwingoma, Université de Burundi, sur le thème : Représentation sociale du Kirundi et du français et impact sur la perception de l’enseignement-apprentissage bi-plurilingue au Burundi.

Projet de recherche 2 porté par Pr. Venant Eloundou Eloundou, Université de Yaoundé I sur le thème : Enseignement bilingue au Cameroun : représentations des langues nationales et du français des élèves et des parents aux dispositifs opérationnels.

Projet de recherche 3 porté par Pr. Moufoutaou Adjeran, Université d’Abomey Calavi, sur le thème : Didactique des langues au primaire et transfert des compétences au Bénin.

Projet de recherche 4 porté par Pr. Livaniaina Razankolona, Université de Fiarantsoa sur le thème : Didactique et TICE en bi-plurilingue : maîtriser la langue nationale pour faciliter l’apprentissage du français au Madagascar.

Projet de recherche 5 porté par Pr. Oumar Lingani, Institut des sciences des sociétés au Burkina Faso sur le thème : Évaluation de l’enseignement-apprentissage des sciences d’observation selon l’Approche pédagogique intégratrice (API) au primaire bilingue au Burkina Faso.

Projet de cherche 6 porté par Pr. Augustin Ndione, Centre Linguistique Appliquée de Dakar, Université Cheikh Anta Diop, sur le thème : Didactisation des mathématiques et des disciplines non linguistiques (DNL) dans une perspective bilingue (sérère/français) au Sénégal

Un témoignage inspirant du parcours de Pr Madiagne Diallo, scolarisé dans un système bilingue, a rappelé la dimension profondément humaine et identitaire de ces choix éducatifs ainsi que leur potentiel de réussite intellectuelle et sociale.

Enfin, la restitution finale a mis en lumière des recommandations clés pour accompagner les pays vers des systèmes éducatifs plus inclusifs, équitables et efficaces.

Troisième journée : Réussir le passage à l’échelle : quels leviers ?

Cette journée stratégique a permis d’approfondir la question de la généralisation de l’enseignement bi-plurilingue :

Table ronde 3 – Planification, financement, stratégies de montée en échelle avec l’OIF-IFEF, l’UNICEF, l’IIPE-UNESCO, VVOB et des experts nationaux.

Table ronde 4 – Le rôle du secteur privé et des innovations numériques dans l’outillage des langues africaines : IA, vocalisation, TICE et inclusion. Avec la participation d’Orange Sénégal, Africatik, Andakia, la Fondation Mastercard et la Fondation Bank of Africa.

Et maintenant ?

Le colloque s’est clôturé sur une volonté commune : celle de poursuivre les efforts pour faire du bi-plurilinguisme une réalité à grande échelle, au service de la qualité des apprentissages, de l’équité et de la réussite de tous les élèves.

Plusieurs recommandations fortes ont émergé, parmi lesquelles :

- Institutionnaliser le bi-plurilinguisme scolaire à travers des politiques linguistiques éducatives claires et adaptées aux contextes locaux, pour garantir une éducation inclusive et de qualité

- Former initialement et en continu les enseignants à la pédagogie bi‑plurilingue, en valorisant la maîtrise et la fierté des langues nationales

- Poursuivre le plaidoyer pour le plurilinguisme éducatif à l’échelle mondiale

- Sensibiliser les communautés et les parents à la valeur des langues nationales dans l’éducation.

- Promouvoir une image positive du multilinguisme comme richesse culturelle

Vers une dynamique renouvelée et pérenne ?

Ce colloque a mis en évidence la nécessité d’un engagement politique fort, adossé à une recherche contextualisée, des pratiques pédagogiques éprouvées et une collaboration multisectorielle alliant institutions publiques, acteurs académiques, organisations de terrain et partenaires techniques et financiers publics et privés.

Les échanges ont souligné que les conditions sont réunies pour passer d’une phase d’expérimentation à une généralisation réfléchie et cohérente du bi-plurilinguisme scolaire. Néanmoins, pour que cette dynamique devienne réalité, elle devra s’accompagner d’un renforcement des capacités nationales, d’un investissement soutenu, et surtout, d’une volonté politique commune d’agir de manière structurée et inclusive.lin

Les prochains mois seront décisifs : ce sont eux qui diront si ce moment d’alignement entre savoirs, savoir-faire et volonté politique se traduit en avancées concrètes dans les systèmes éducatifs nationaux.

L’élan est là. Reste désormais à le transformer en action.

J’ai une vision des langues africaines devenues des langues d’abstraction et de conceptualisation dans des systèmes éducatifs qui offrent une racine linguistique et culturelle aux outils intellectuels, aux sciences et aux technologies afin de donner une nouvelle et forte impulsion à l’estime de et à la confiance en soi, à l’invention, à l’innovation et à la création africaines. J’ai une vision de sociétés africaines où la langue n’exclut plus mais plutôt inclut, -au-delà des élites-, toutes et tous, dans les systèmes éducatifs et les autres lieux d’apprentissage, dans les systèmes politiques et la démocratie, dans le développement économique et la mobilité sociale. Qu’émergent alors de nouvelles voies africaines de développement endogène basé sur la satisfaction des besoins humains essentiels pour un épanouissement collectif et individuel !

Mamadou Ndoye, ancien ministre de

l’Education nationale du Sénégal

La retransmission de l’évènement est disponible sur la chaîne YouTube de l’IFEF. Pour toute information complémentaire, contactez : elan@francophonie.org